华池剪纸 ——黄土高原上的活态传承与时代绽放

2025年06月30日

字数:1,172

版次:03

唐镜涵

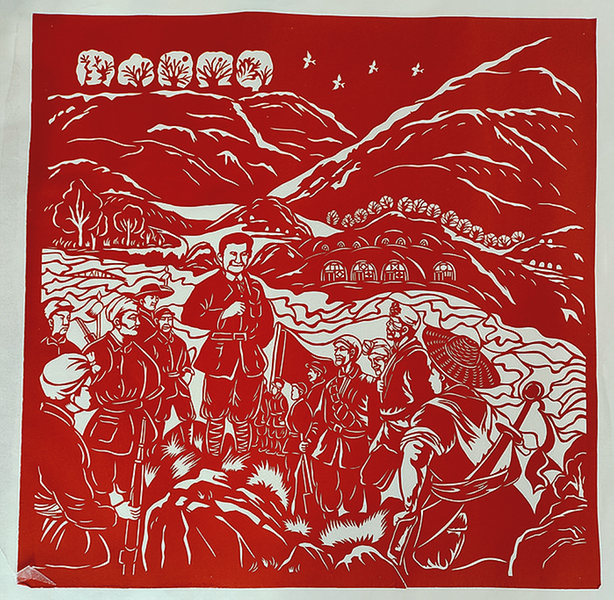

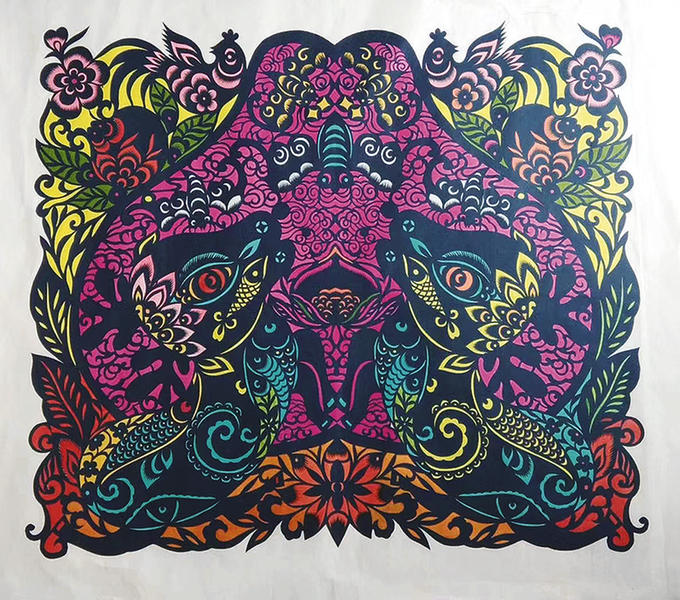

华池剪纸的根系深扎于陇东黄土高原的历史岩层。这片曾出土中国首件旧石器的土地,战国秦长城横亘北端,秦直道纵贯东部,南梁革命纪念馆与陕甘边区苏维埃政府旧址等红色地标星罗棋布。在农耕文明与红色文化的双重滋养下,剪纸艺术如窑洞前的山丹丹花,自时光中绽放——它既保留着原始图腾的纹饰密码,如《生命树》《抓髻娃娃》,又承载着陕甘宁交界地带特有的民俗记忆。这种兼具历史厚度与地域特色的艺术表达,在创作技法中更显独特韵味。

其创作技法延续着古老智慧:以剪刀或刻刀为笔,以纸布为载体,部分艺人沿用灯熏花底样的传统,心手相应间一剪定型。按创作主体差异,可分为两类:乡村农人作品风格粗犷古朴,造型保留着史前符号的原始张力,被学界称为“野生艺术”;城市手工艺人则融入现代审美,以工整对称的造型、细腻流畅的线条演绎《新房子好气派》等现实题材。在这门手艺代代相传的路上,非遗传承人赵星萍的做法成了大伙儿眼里的标杆。

作为甘肃非遗剪纸传承人、庆阳香包刺绣省级传承人,赵星萍的剪刀始终与华池的文化血脉相连。1983年投身基层文化工作,2001年中央美院进修后,她将陕北逃荒家族故事、童年窑洞窗花记忆(奶奶与母亲剪制的红纸吉兽)转化为创作养分,形成“根植民俗、活化传统”的艺术风格。其作品多次参加国家级展览,部分被中国美术馆等专业机构收藏。除了搞艺术创作,她还实实在在地守护着文化遗产,让传统技艺的传承变得更全面、更鲜活。

从1984年起,赵星萍跋涉乡野收集万余件农耕工具、剪纸纹样、红色革命物件,于自建的民俗民间艺术博物馆中构建起活态传承场域。2024年被评为“乡村工匠名师”的她,至今仍以剪刀为媒介,在古老纹样中注入红色历史题材。当个人的传承努力和大家一起的创新劲儿碰到一块儿,南梁红非遗扶贫工坊正用产业化的法子,让剪纸手艺成了乡村振兴里的“一把好手”。

南梁红非遗扶贫工坊以“非遗+扶贫+传承”模式,让剪纸从窑洞窗花变身乡村振兴的“金钥匙”。这座占地3000平方米的省级非遗就业典范,整合剪纸、刺绣技艺开发文创产品,年产值超300万元,带动130名建档立卡贫困妇女签约就业。在经济效益带动下,工坊更成为文化传播的窗口。

工坊内非遗展厅、红色展厅免费开放,年接待游客1万人次。“剪纸大师工作坊”“非遗研学游”等活动中,游客可亲手剪制经典纹样。近年来,工坊进一步推动传统技艺与红色文化的深度融合,让历史记忆通过剪纸艺术获得表达。

当战国秦长城的夯土肌理映在剪纸纹样中,当南梁革命的烽火化作《打倒洋鬼子》的刀刻线条,华池剪纸早已超越工艺范畴,成了陇东人心里刻着的文化印记。它是农妇手中的脱贫工具,是传承人博物馆里的岁月记忆,更是研学课堂上孩子们触摸历史的媒介。在赵星萍等匠人与非遗工坊的双重推动下,这门古老技艺正以“传统纹样活化、红色题材创新、产业模式赋能”的三条路径,在黄土高原上续写着“一纸载千年,一刀启新篇”的文化传奇。

网站首页

网站首页 数字报首页

数字报首页 上一期

上一期

上一篇

上一篇