陈年字纸护灯传

2025年09月22日

字数:3,006

版次:04

王永强

王尔全(1889-1976),字安卿,静宁县城人。祖父王源瀚、父王曜南皆为进士,有诗集传世。因受良好的家庭教育,经、史、诗、文均有坚实基础。民国三年(1914)毕业于甘肃法政专门学校,民国十年(1921)毕业于甘肃省优级师范,同年8月应聘赴甘肃省第七师范(后改称平凉师范)任教员、教导主任,民国十九年(1930)2月升任校长。当时校址由平凉文庙迁至柳湖书院,校舍简陋,仪器奇缺,教育教学方法都十分落后,他赴外考察,进省请愿,募集资金,扩校舍、购图书、置仪器、办农场,积极改革,兴利除弊,成绩显著,成为平凉师范办学史上的“名校长”。期间,他还倡导和参与筹建平凉女子师范,并义务授课。民国二十五年(1936)9月,辞去校长职务,任甘肃省第四区各县义务教育视导员、华亭中学教员。四年后,应平凉师范校长韩慨侠之邀,又回校任教育主任。民国三十年(1941),应静宁地方人士邀请,回乡创办静宁中学。他殚精竭虑,勤俭建校,知人善任,尊师爱生,经过九年艰苦努力,终于将静宁中学逐步办成一所规模可观的完全中学。中华人民共和国成立后,先后任静宁城关女子小学校长,静宁县文教科科长,为家乡教育事业作出了巨大贡献。

王尔全先生不仅是静宁乃至陇东现代教育的重要开拓者和著名教育家,也是地方建设和公益事业的积极倡导者和参与者,是静宁民国时期影响深远的著名乡贤之一。

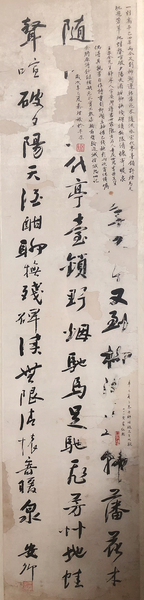

2025年2月20日傍晚,我与诗人李振羽去地方文化学者李世恩家中作客。一进客厅,我就被浓郁的书香感染,尤其是看到对面墙壁挂着一幅古旧的书法立轴,就凑过去仔细欣赏。原来,这是陇上著名教育家、静宁一中创始人王尔全先生书写的自作诗。先生的传世诗作仅此七律《重到柳湖》一首,书法作品也流传不多,所以这幅集其诗歌与书法于一体的作品就显得尤为珍贵。只可惜其第一二行上部及第一行中间共12个字已残缺不见,好在其空白处有两处小楷题跋,既有利于对缺处的补白,又有助于对全诗的认读。

世恩先生说这是他上世纪90年代末,与静宁某画商在平凉偶遇的一段翰墨因缘。当时,这幅作品虽然已经揭裱,但残缺不全,自然“不入时人眼”,画商也难以出手。世恩先生出于对前贤道德文章的崇敬,就用当代某书家的一套中堂对联做了交换,双方各取所需,皆大欢喜。试想,如果没有这次机缘巧遇和世恩先生的慧眼识珠,这幅唯一传世的王尔全书自作诗的珍品或许就因“市场价值不高”而损毁。

2001年夏,甘肃著名书法家、兰州大学档案馆馆长秦理斌先生到平凉,老一辈书法家葛纪熙先生作陪,世恩就向两位老师展示了王尔全先生的这幅书作,并讲述了收藏的经过,请他们二人在两处空白分别题跋。

当时,秦理斌先生就让世恩拟写跋文,世恩就参照当时已出版的《静宁古今诗词选》中的这首诗,将诗补全。所拟跋文经秦理斌先生修改后,抄录到开头最大的空白处:

一别高平已四年,而今又到柳湖边。韩藩花木随流水,宋代亭台锁野烟。马足驰飞芳草地,蛙声喧破夕阳天。酒酣聊抚残碑读,无限清怀寄暖泉。

王尔全先生,静宁人,字安卿,诗书世家,陇右名人。吾友世恩李丹先生,偶得其亲书自作诗《重到柳湖》立轴,惜已残缺,影响欣赏认读,嘱余将原诗抄录补缺。恶札实不敢染前贤翰迹,诚惶诚恐,此记。

岁次辛巳夏,秦理斌于平凉。

后钤白文印“秦理斌”。秦理斌先生修改过的跋文,体现出一个学者型书家面对前贤墨迹时的敬畏和谦恭。

随后,应世恩先生之请,时任平凉地区书协主席葛纪熙先生(1931—2024)在第一行的小空白处跋曰:

辛巳夏,与秦老师理斌先生同观。

七十一叟葛纪熙。

后钤白文边款印“纪熙七十后作”。简单一句话,颇合古人题跋风格。

这样,经两位名家题跋后,一幅前贤的残缺书作顿成全璧,既新颖别致,又荟萃名家,难怪世恩先生十分看重这幅作品,就挂在了客厅最显眼处。王尔全先生虽然家学渊源,具有很高的文化修养,但他终生以教书育人为重,将诗文书法视为余事,所作不多,传世更少。仅就其书法艺术而论,静宁老一辈书家戴履中先生认为:“王尔全先生一生清慎勤谨,德高望重。工书,书法在端庄典雅中见清秀,人均见爱。”(《静宁历代书画名人荐秀》)

据世恩先生介绍,王尔全先生的这首诗流传甚广,到目前为止,至少在1991年版《静宁一中校志》、1994年版《静宁古今诗词选》、1998年版《平凉师范八十年》,以及静宁前辈学者、诗人赵宗理先生所撰《教育家王尔全》一文(见2001年版《荷屋文存》)中收录。而这些版本中所录的这首诗,最后两句皆写作“酒酣聊抚读残碑,无限情怀寄暖泉”(即“误版”),这与作者亲笔书写的版本(即“正版”)相比,“读残碑”应为“残碑读”,“情怀”应为“清怀”。

世恩先生喜欢格律诗词,经他研读推敲,进行“正版”与“误版”相对照,显然“正版”是正确的。因为“正版”的全诗,都是严格遵守格律的,无一字出格;而“误版”的全诗,仅以格律而言,第七句最后三字“读残碑”(仄平平)的“碑”字位置,应是仄声且不可变通,但“碑”字却属于平水韵的平声“四支部”,是为诗之大忌。即使抛开格律,仅以字面意思而论,“正版”的“酒酣聊抚残碑读”显然更为顺畅,“清怀”的意蕴则更为丰富。

所以,这幅书法作品最重要的价值,就在于可纠正上述这些版本中所录该诗的几个字,不仅可勘误正谬,也可告慰前贤。

那么,收录到几部书中的这首诗作何以出现了两处错讹呢?这里面,又有一段关于几位当代地方名家的诗文趣话。据世恩先生介绍,上世纪80年代末,静宁一中要编纂校志,邀请赵宗理先生襄助其事。在搜集资料的过程中,大家发现王尔全这么重要的教育功臣、文化名人却未能留下片言只字,深感遗憾。不久,静宁已故学者、时任县教育局长的段吉昌先生遇见时年已七旬的平凉师范退休教师、书法家张维先生(1917—2016),知道他早年与王尔全先生有过交往,在闲谈往事时,张维先生就提到王尔全先生的一首诗,并背诵了下来。段吉昌先生知道他的老师赵宗理正多方查找这类资料,如获至宝,就赶快抄录下来,送给了赵老师,这才有了上述几部书中收录的这首诗。

赵宗理先生在《教育家王尔全》一文后,附录了这首诗,并写了几句话:“一九三六年九月,王尔全辞去平凉师范校长职务去华亭工作。四年后应新任校长韩慨侠的聘请,重回平师。返校后,他面对柳湖激情难抑,曾赋七律一首,在师生中广为传诵。”当时的平凉师范,就在柳湖。正因为这首诗当时“在师生中广为传诵”,所以才有了张维先生在半个世纪后还能完整背诵的佳话。

王尔全先生的这首诗,“误版”中有两处与原作不同,这当是张维先生的记忆有误。即便如此,张维先生重视前辈诗文的情怀和惊人的记忆力已足以令人敬佩,而且如果没有张维、段吉昌、赵宗理三位先生的热心保存,“正版”前面残缺的三四句话也就无法补全,终是遗憾。

千年的字纸会说话。两个版本虽然仅仅是两词之颠倒、一字之别写,但事关前贤笔墨,我们应以王尔全先生“清慎勤谨”的精神来对待,通过实证的纠错,防止以讹传讹,将权威版本流传下去。

诗言志。王尔全先生淡泊名利,毕生以兴学施教为己任,为陇东和家乡的教育事业奉献终身,他的精神在静宁人的心目中永远光芒四射。静宁的教育能够走到今天,静宁之所以能成为“陇上教育名县”,都离不开王尔全先生的奠基和开创之功!

王尔全先生一生忙于办学,从来无暇顾及个人著述,世恩先生收藏的这幅遗墨,保留了先生唯一流传的诗作,仅一斑可窥全豹,充分体现了先生赤诚的教育情怀和深厚的文脉底蕴。先生书作在静宁流传的也不多,但就仅见的作品来说,笔法古朴自然,灵动逸秀,非深得书法三昧者绝然不能达到。

王尔全先生的精神,滋养了千千万万家乡学子的心灵。

网站首页

网站首页 数字报首页

数字报首页 上一期

上一期

上一篇

上一篇