用木刻诠释不朽的抗战精神

2025年09月15日

字数:1,689

版次:03

刘昌宇

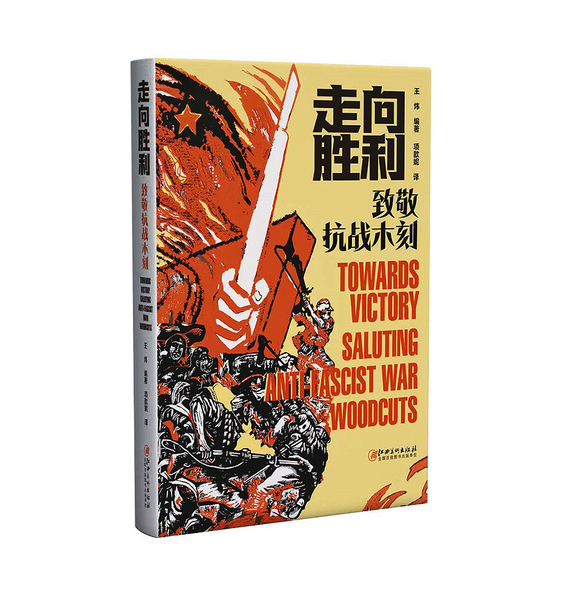

王炜主笔的人文类读本《走向胜利:致敬抗战木刻》(江西美术出版社2025年5月出版),记录了八十年前的抗战期间,一批文艺青年以木为盾、以刀为笔,以其匠心独运的艺术构思,用入木三分的遒劲镌刻,尽情诠释着中华民族不朽的抗战精神。

全书系统梳理了1937-1945年间中国新兴木刻运动的发展轨迹,收录了200余幅木刻版画、历史文献,以及近40篇介绍木刻艺术家及其在抗战时期进行艺术交流的相关事迹的文章、照片和书信,真实再现了那段硝烟弥漫的岁月中,木刻版画如何成为“时代的战鼓”,进而让读者触摸到那段“以木为纸、以刀为笔”的壮烈艺术史。木刻艺术在抗战时期的勃发,本身就是一部浓缩的文化抗战史。书中详细考证了1937年上海沦陷后,野夫、陈烟桥等艺术家如何将木刻刀装进行囊,沿长江溯流而上。在重庆的防空洞里,在桂林的土纸作坊中,这些平均年龄不足二十五岁的青年,用梨木代替画布,以民间年画技法融合德国表现主义风格,创造出极具视觉冲击力的黑白世界。书页间流淌着一种独特的“刻痕”美学。那黑白分明的版画线条凌厉如锋,仿佛刻刀不只刻在木板上,更直接刻入观者的灵魂深处。李桦在贺年片上写着“记着谁是你的仇人!”寥寥数字,是悲愤也是号角;唐英伟的微型藏书票,方寸之间竟能迸发战火硝烟与冲锋呐喊。这些作品以最质朴的黑白语言,诉说着最深沉的家国情怀。

“木刻青年”这一群体是书中真正的主角。鲁迅先生播下的新兴木刻火种,在“九一八”的炮火中迅速燎原。他们并非专业大师,更像是被时代洪流推向前线的艺术战士。当彦涵在太行山的窑洞里刻下《当敌人搜山的时候》,当李少言用木刀记录《地雷战》的智慧,当梁永泰的《英勇杀敌》定格冲锋瞬间,他们手中的刻刀无异于另一条战线上的刀枪。王炜用故事性的文字将这些作品背后的生死淬炼娓娓道来,让我们看到《怒吼吧!中国》《保卫卢沟桥》《狼牙山五壮士》等经典背后,是青年艺术家们用青春热血浇灌的艺术之花——他们在木板上反复磨刻的,正是民族不屈的脊梁。当《救亡木刻》《抗战画刊》如星火般传遍全国时,各地相继举办的木刻展览,使木刻艺术前所未有地深入市井乡野。这让我们明白,木刻青年并非孤军作战,他们的刻刀与前线将士的枪刺共鸣,共同构建了全民族抗战的精神长城。

木刻艺术的战时转型蕴含着深刻的美学革命。作者王炜通过对比研究发现,上海“八·一三”事变前创作的多为室内主题版画,而1938年后作品尺寸普遍缩小,题材则转向战地速写与宣传画——这种变化不仅是物资匮乏的被动适应,更是艺术主动服务抗战的自觉选择。书中还原的创作场景更是令人动容。1940年桂林大轰炸期间,木刻家们将梨木板绑在腰间躲避空袭,在防空洞里就着煤油灯刻制的场景;1942年太行山反“扫荡”中,彦涵将刻刀与手枪并排别在腰间的真实照片;梁永泰为创作《平型关大捷》连续工作38小时导致右手永久性痉挛的医疗记录……这些细节构筑起血肉丰满的集体肖像。尤为珍贵的是附录收录的21封战地书信,其中1943年李桦致妻子的家书中写道:“今日又刻坏三块板,右手指甲全裂,但想到前线的战士,这点痛算什么”,质朴的文字映照出艺术家的精神海拔。

全书打开了一扇通往国际视野的窗口,中英文双语对照的精心设计,让黑白木刻的艺术突破了语言的藩篱。当年,毛泽东赠予美国友人的延安木刻选集,周恩来亲自指导并推动木刻在重庆的展览,这些细节无不揭示了木刻作为“另一种外交语言”的独特价值。当美国版画家洛克威尔·肯特由衷赞叹“中国木刻是用黑白形式表现真理与谬误斗争的最好武器”时,抗战木刻已然超越了国界,成为世界感知中国不屈精神的公共文本。

这些木刻作品不仅是历史的证言,更是精神图腾的锻造。当锋利的刻刀划过坚硬的木板时,每一道沟壑都是历史的回响。中国现代木刻艺术家以刀代笔,将抗战时期的血火岁月凝固于方寸之间——粗粝的线条勾勒出战士绷紧的脊梁,密集的排刀再现硝烟弥漫的战壕,留白的虚空处却升腾着永不屈服的信念。这种满怀寓意的艺术语言,恰是中华民族坚韧品格的镜像:在黑白分明的强烈对比中,我们看见黑暗年代里迸发的人性光辉;在木纹与刀痕的激烈碰撞间,听见穿越时空的呐喊。正如法国艺术史家马尔罗的评述:“中国抗战木刻用最少的色彩,表达了最丰富的人类尊严。”

网站首页

网站首页 数字报首页

数字报首页 上一期

上一期

上一篇

上一篇