郑板桥的艺术人格图谱

2025年08月11日

字数:766

版次:04

江舟

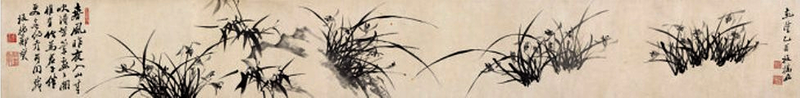

《墨兰》手卷

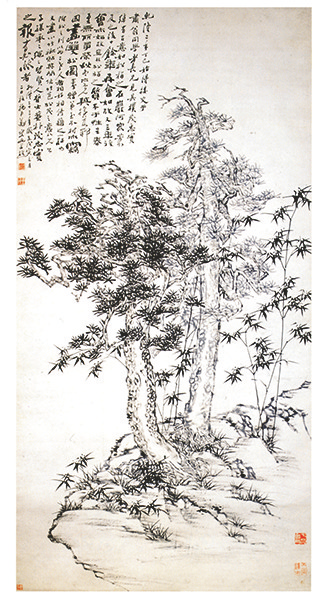

《双松图轴》山东省博物馆藏

在中国文人画的星空中,郑板桥犹如一团桀骜不驯的墨云,以兰、竹、石为笔锋,在宣纸上书写着刚劲的文人风骨。这“灵魂三友”不仅是其丹青道场的常客,更是其精神世界的立体投影——竹之劲节若其铮铮铁骨,兰之幽香似其高洁品性,石之嶙峋恰似其特立独行的艺术姿态。当这三者在其晚年《乱兰乱竹乱石与汪希林》中打破常规秩序,看似杂乱的笔触实则构建起一个“乱云飞渡仍从容”的美学宇宙,正如题跋所言:“掀天揭地之文,震电惊雷之字”,这已非寻常章法所能框囿,而是艺术灵魂突破皮囊的自由狂舞。这位“康熙秀才、雍正举人、乾隆进士”的生命图谱里,草木虫鱼皆成诗眼。山东博物馆藏《双松图》中,虬枝如铁的双松既是道德丰碑的写意,其下新篁又暗藏“芝兰玉树生庭阶”的隐喻。更令人拍案者,当松石兰竹与百姓家的米盐琐事在题跋中相遇,士大夫的清高与市井的烟火竟在墨色里握手言和。这种雅俗共生的艺术哲学,在其《兰竹菊莲蓬菱蒜虾蟹图》中臻至化境:高洁的兰竹与市井的虾蟹同框,恰似诗人脱下官袍走进巷陌,在菱藕蒜头间寻得性灵的真味。

在梅竹双清的秘境里,板桥的笔锋暗藏玄机。《牡丹梅花图》中“富其穷酸共一堆”的布局,实则是对世俗价值的天问。当梅枝从牡丹的富贵丛中斜逸而出,正如寒士在朱门旁挺立的风骨。而《梅竹图》中“岁寒心事满烟霞”的题诗,让梅竹相倚的构图升华为君子相知的永恒意象。这让人恍然:所谓“从未画梅”的剖白,或许正是等待与竹相遇的伏笔。

这位“八怪之首”的艺术人生,始终在出世与入世的天平上寻找支点。其笔下的兰竹松石,既是文人精神的图腾,又是通向民间烟火的渡船;其画中的虾蟹蒜菱,既承载着黎民百姓的体温,又折射出世道人心的镜象。这种独特的艺术辩证法,让板桥的墨痕既能在庙堂之上吟啸,亦可在江湖之远低语,在墨色氤氲间书写着中国文人精神的永恒传奇。

网站首页

网站首页 数字报首页

数字报首页 上一期

上一期

上一篇

上一篇