孔宪武先生的桃李人生

2025年06月20日

字数:2,419

版次:03

郭建魁

郭建魁 一九三二年生,甘肃秦安人。西北师范大学生物系毕业,长期从事生物学教学研究和图书馆学的研究工作。曾任原甘肃师范大学植物分类研究室党支部书记兼副主任,西北师范大学科研处处长、图书馆馆长兼党支部书记,《甘肃植物志》编委会委员,全国高校动物地理研究会理事。合著出版《农业生产知识》《经济情报与文献检索》《自然科学与文献检索》《中华社会科学工具书辞典》等著作,发表专业论文十余篇。

“青松百尺后凋身,乐育英才忘苦辛。踏遍青山人未老,栽成桃李满园春。”这首诗形象地概括了孔宪武先生平淡但不平凡的一生。

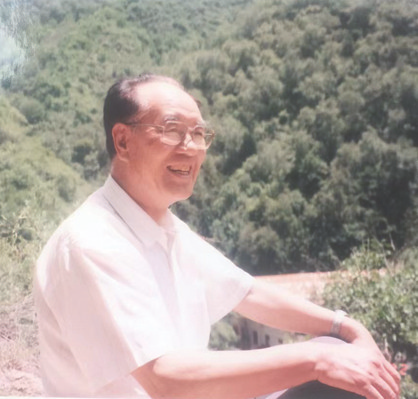

孔宪武,我国近现代植物分类学奠基人之一,1897年出生于河北省高邑县。1917年,孔宪武考入北京高等师范学校博物系,在校期间参加了五四运动,毕业后历任教员、副研究员、教授等。1942年起为西北师范学院教授,先后任生物系主任、植物研究所所长、原甘肃师范大学副校长等职。曾兼任《中国植物志》编委会委员、甘肃省植物学会名誉理事长、中国植物学会名誉理事长等职。先后当选为第二届全国政协委员,第三届全国人大代表,中共十一大代表、主席团成员。1984年,孔宪武先生逝世于兰州,临终遗言“丧事从简,不保留骨灰”。家属遵照遗言,于1984年10月20日将他和夫人的骨灰撒于兴隆山的东山坡上,让松涛、花香、鸟鸣永远陪伴着他们。

扎根西北,奉献一生

中国的西北地区历来被人们看作偏远落后之地,很少有人愿意到这里工作。但是,孔宪武先生1939年到兰州任教于西北技艺专科学校后,就发誓要扎根在这块黄土地上,为建设大西北贡献自己的一切。当时政局动荡,经济困难,民不聊生,几乎没有搞科研的条件。可是孔宪武先生凭着一根采集杖、一副标本夹,踏遍了兰州的河湾滩地、平川农田和南北两山,并把距兰州百余里的兴隆山当作植物宝库,10年中去了多次。他在1946年前就完成了《兰州植物通志》的初稿和《兴隆山木本植物》的手稿。抗日战争胜利后,有人动员他回北京,他摇摇头,毅然决然地留了下来,他说:“我的事业在西北。”他用了差不多50年的时间基本上摸清了西北的植物资源,为西北培育了大批人才,西北地区的一草一木都深深地融入他的血液,与他的一生紧紧地联系在一起。投身科研,硕果累累

孔宪武一生致力于植物分类学的研究和教学工作,学术精湛,造诣深厚,发表和出版了植物学论文和著作共计24篇(部),对我国植物区系和植物资源的调查研究做出了重大贡献,对我国植物学的发展起到了奠基和推动作用,也为我国农业、林业、牧业和医药事业提供了宝贵的资料,受到了国际学术界的赞誉。其发表的《植物之群落与其适应》《中国北部的藜科植物》《说人参》等10多篇重要的科学论文成为我国植物分类学的开端。他拒绝将采集到的植物标本寄到国外进行鉴定,开展了独立的研究工作,发现了河南蓼、太白、细叶蓼、细穗藜、东亚市藜、硬枝盐蓬以及新属苞藜属,并写成了《北平之禾木科植物》《城固植物开花随记》和《陕西渭河流域之杂草》等分类学著作,为我国发轫时期的植物分类学做出了卓越贡献,成为我国蓼科、藜科等科植物分类学专家。中华人民共和国成立后,孔宪武担任中国科学院西北分院筹备委员会委员、中国植物学会理事。1958年,教育部批准为他成立了植物分类学研究室,他和他的同事一道亲手建立了藏有13万多号标本的能够基本反映西北植物区系概况的标本室,成为全国研究我国植物区系的重点标本室之一。20世纪六七十年代,由他担任主编的《兰州植物通志》《甘肃树木志》《甘肃草原植物志》《甘肃猪饲料植物介绍》《甘肃野生油料植物》等图书相继出版。

教书育人,春风化雨

孔宪武先生不仅是一位著名的植物学家,更是一位优秀的人民教师,他曾经说过:“有作为的人总是来源于学校,而教师就是培养有作为的人的人。”他像铺路石子,用自己的躯体为后来者铺平了前进的道路;他像夜航的明灯,指引着探索者前进的方向;他像红烛,燃烧自己,为他人带来光明和温暖。几十年来,在他的培养下,一大批植物学工作者成长起来,成为学术带头人和教学、科研工作的骨干力量。身材修长、身穿蓝色长衫、戴着深度近视眼镜的孔老师站在讲台上,慢条斯理地用带着浓重的河北口音的普通话将知识娓娓道来,使人如饮醇醪,不知不觉沉醉其中。孔宪武先生教课并不用传统“满堂灌”的老方法,而是首先引导学生同大自然接触,熟悉自然界中各种各样的植物,观察其特点,了解其习性。然后重点介绍其特征,并附带介绍这种植物的功能、用处、医药价值及有关的故事、传说等,使大家产生兴趣,从而进一步坚定研究它的决心。

凡是听过孔宪武先生讲课的人都有同感,认为他把植物分类学教“活”了。孔宪武先生教学还有一个更为突出的特点,就是把自然界作为课堂,让学生自己学,互相教。他往往利用上课或课外时间,有目的地将学生带到野外,让他们采集标本,进行细心的观察研究。

钟情百合,清芬永存

孔宪武先生是植物分类学家,一生当中,他过目的植物可谓千千万万,小到人们经常忽略的路边杂草,大到高耸入云的巨杉,他都无不熟识、无不精通。然而,在所有植物中,他最偏爱的莫过于百合,先生屋前几尺见方的小园里种满了百合花,就连他的名著《兰州植物通志》的封面也是以百合花装饰的。百合象征宁静、内敛,这和孔宪武先生的品质极为相似。孔宪武先生是从艰苦岁月中走过来的,中华人民共和国成立前的兰州,通货膨胀,民生凋敝,一家5口人仅靠他微薄的收入勉强度日。为了供3个孩子读书,他省吃俭用,野菜是餐桌上常见的“佳肴”。中华人民共和国成立后,生活逐渐好转,但是孔先生节俭的珍贵品质依旧没有改变。

孔先生虽然在生活上非常节俭,但是每当亲友、同事或者学生生活上有困难,他都解囊相助。一位只有一面之交的中学教师来信说孩子病了急需用钱,他立刻汇去200元。一位在外地进修的学生3年中一直得到他的援助,得病住院时,孔先生又寄去几十元让他增加营养。他经常发表论文或专著,但对名利却毫不在意,他去世之后在其家中发现有几十年前没有取的稿费单据。

孔宪武先生似百合清芬,香味永存。 (原文刊登于《人文甘肃》第十辑)

网站首页

网站首页 数字报首页

数字报首页 上一期

上一期

上一篇

上一篇