嘉峪关传

2025年06月13日

字数:3,756

版次:03

胡 杨

胡杨 一九六六年生,甘肃敦煌人,中国作家协会会员、甘肃省作家协会理事、嘉峪关市作家协会名誉主席、嘉峪关市政协文史资料委员会主任。出版诗集《胡杨西部诗选》《敦煌》《绿洲扎撒》及各类著作五十余部。随笔集《中国河西走廊》曾入选丝路文化工程,被译介到“一带一路”沿线国家,曾荣获敦煌文艺奖、黄河文学奖、中国当代诗歌奖、冰心散文奖、孙犁散文奖等。有明一代实行保守的防御战略,为防止元朝残余势力的反扑,巩固北方边防的安全,在200多年的统治中,几乎未停止过长城的兴建。洪武二十七年(1394)置肃州卫,沿黑河修筑边墙。自成化(1465—1487)以来宣府、大宁、榆林、宁夏、固原、甘肃诸镇修筑边墙的议论和实际行动日益增多。成化十九年(1483)周玉任右都督,驻甘肃镇,因督修边墙过于严酷,引起一些骄兵悍卒的不满,遭张伏兴等人的瓦石投击。这说明成化晚期甘肃镇对筑修边墙事宜抓得较严。

对肃州卫来说,嘉峪关更处极边。成化以来,由于吐鲁番崛起,速檀阿力夺哈密、赤斤诸卫,抢夺哈密忠顺王金印,哈密都督罕慎退守苦峪。成化二十一年(1485)冬、二十二年(1486)秋七月,鞑靼小王子部又先后侵犯庄浪、凉州、镇番,甘肃镇北边、西边两面吃紧,修边墙事成为急务。

嘉峪关明代属肃州卫管辖。甘肃镇在肃州卫置右参将,置肃州兵备道统辖肃州卫、镇夷千户所等18个卫所。嘉峪关即是肃州兵备道管辖的巨关之一。嘉靖十九年(1540),关南关北长城重修,嘉峪关防御体系基本建成后,巡抚陈卿至嘉峪关,奏设防守官一员,添兵500名,当为嘉峪关兵员最盛之时。据嘉靖二十六年(1547)张雨著《边政考·肃州图卷》载,当时嘉峪关有把关指挥一员,管队官员齐全,防守官军388人。另有按伏官一员驻金佛寺堡,驻按伏军200人。有掌堡官一员,驻于相关之堡。隆庆二年(1568),总督王崇古言,嘉峪关三面临戎,势甚孤悬,宜设守备防御。于是设置守备官。有明一代在嘉峪关防线内兵力部署有一定规模,防御的范围也是广阔的,幅员有二三百里的范围。

嘉峪关是长城文化的重要符号

经过600多年沧海桑田的变迁,嘉峪关作为军事防御工具的实用功能已经消退,而它的审美功能却在历史的演进中不断积淀、增长。嘉峪关完全可以被视为一件伟大的艺术作品,成为我们民族精神、审美理想的象征。龙如果有具象,那么,长城就是。它跨崇山、越峻岭、穿草原、过沙漠、经绝壁,起伏盘旋、奔腾飞舞,在中华大地腾起,壮观的景象,让世界惊叹!

明代万里长城的西端起点嘉峪关,是整个明长城防御设施的缩影,其结构之缜密、功能之完备,是长城史上罕见的。以嘉峪关为核心的防御体系把军事重镇、关城、隘口有机地联结起来,并于沿线设立障、堡、敌台、烟墩(烽火台),互为犄角。长城构筑中的设计施工,从位置、走向的确定到障、堡、敌台、烟墩、道路等军事防御、烽燧预警、后勤补给系统的配置,乃至墙体形制结构、选材用料,都巧妙利用地形地物,因地制宜,其构思的精巧合理、施工的艰苦卓绝,都令人叹为观止。嘉峪关长城建筑材料以土、石为主,最早是利用生土夯筑,后出现土坯与土烧制的青砖。石开采于周边之山脉,加工为条石。从前采石、取土遗迹至今仍在。

在这种审美的积淀中,一些实用的设计,在今天演变为巧夺天工的艺术构思。嘉峪关城墙的垛口之间均等的距离,当初是为了合理地布置兵士,便于防守,现在却呈现出一种均匀、和谐的节奏美。敌楼的设置,是为了驻兵和储存粮草、武器。没有敌楼,长城只是一道无人防守、徒具虚名的墙体。而在今天看来,敌楼却成为嘉峪关长城上美妙的景观,它就像气韵生动的植物的茎节,没有它,绵延万里的长城就显示不出内在的律动与节奏。如果把长城比作一件巨幅草书,敌楼就是线条流动之中的顿挫。

走进嘉峪关,不仅可以品味嘉峪关防御设施的精密,还能够感受其建筑的韵律之美和雄壮阳刚之美。

在当今世界,人们提起中国,一定会想到长城,人们想到长城,一定想到嘉峪关。

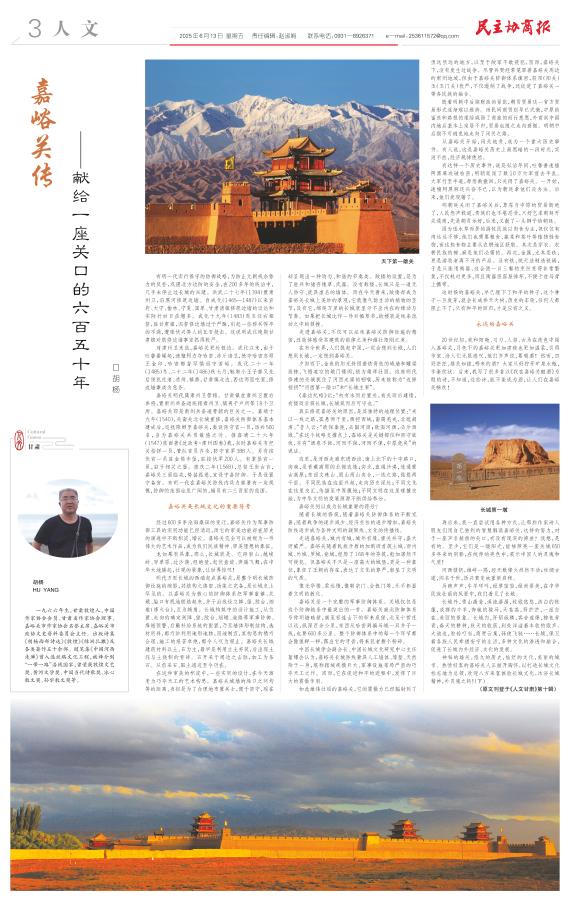

夕阳西下,金色的阳光斜照着铁青色的城墙和雕梁画栋、飞檐凌空的城门楼阁,极为雄浑壮丽。这座明代修建的关城扼住了河西走廊的咽喉,历来被称为“边陲锁钥”“河西第一隘口”和“长城主宰”。

《秦边纪略》记:“初有水而后置关,有关而后建楼,有楼而后筑长城,长城筑而后可守也。”

真正修筑嘉峪关的原因,是其独特的地理位置:“夹以一线之路,孤悬两千里,西控西域,南隔羌戎,北遮胡虏。”昔人云:“欲保秦陇,必固河西;欲固河西,必斥西域。”在这个战略支撑点上,嘉峪关是关键部位和防守底线,亦有“酒泉不保,河西不保,河西不保,中原危矣”的说法。

这里,是河西走廊东进西出、南上北下的十字路口,向南,是青藏高原的北部边缘;向北,直通沙漠,连通蒙古高原;东西文殊山、黑山两山夹合,一线之路,孤悬两千里。不同民族在这里兴起,走向历史深处;不同文化在这里交汇,传播至中原腹地;不同文明在这里碰撞交融,为中华文明的发展源源不断供给养分。

嘉峪关何以成为长城重要的符号?

随着长城的修筑,随着嘉峪关防御体系的不断完善,随着战争的逐步减少、经济交往的逐步增加,嘉峪关防线逐步成为各种文明的凝聚线、文化的传播线。

走进嘉峪关,城内有城,城外有壕,重关并守,盛大而威严。嘉峪关随着民族矛盾的加剧而首筑土城、而内城、外城、罗城、瓮城,经历了168年的夯筑,愈加凛然不可侵犯。但嘉峪关不只是一座高大的城堡,更是一种象征,象征了王朝的存在,表达了文化的尊严,彰显了文明的气质。

像光华楼、柔远楼,像朝宗门、会极门等,无不彰显着文明的教化。

嘉峪关是一个完整的军事防御体系。关城仅仅是这个防御链条中最突出的一节。嘉峪关南北防御体系号称明墙暗壁,南至祁连山下的卯来泉堡,北至十营庄以远,纵深百余公里,东西从哈密到骗马城一双井子一线,也要600多公里。整个防御体系中的每一个环节都会像狼群一样,露出它的牙齿,将来犯者撕个粉碎。

中国长城学会副会长、中国长城文化研究中心主任董耀会认为,嘉峪关长城防线兼具人工墙体、壕堑、天然险于一身,堪称辖域规模巨大、军事设施布局严密的巧夺天工之作。因而,它在促进和平的进程中,发挥了巨大的震慑作用。

如此雄伟壮丽的嘉峪关,它的震慑力已经辐射到了很远很远的地方,以至于敌军不敢侵犯,因而,嘉峪关下,没有发生过战争。尽管兵燹经常笼罩着嘉峪关周边的肃州地域,但由于嘉峪关防御体系缜密,较阳(阳关)玉(玉门关)犹严,不仅遏制了战争,还促进了嘉峪关一带各民族的融合。

随着明朝中后期财政的紧张,朝贡贸易这一官方贸易形式逐渐难以维持。而民间商贸则早已式微,中原的富庶和路程的艰险减弱了商旅的西行意愿,外商到中国内地后基本上定居不归,贸易也随之走向衰微。明朝中后期不可避免地走向了闭关之路。

从嘉峪关开始,闭关绝贡,成为一个重大历史事件。有人说,这是嘉峪关历史上最黑暗的一段时光,实则不然,经济规律使然。

有这样一个历史事件,说是弘治年间,吐鲁番速檀阿黑麻攻破哈密,明朝廷派了数10万大军前去平乱。大军行至半道,却悉数撤回,只关闭了嘉峪关。一开始,速檀阿黑麻还兴奋不已,以为朝廷拿他们没办法。后来,他们发现错了。

明朝廷关闭了嘉峪关后,草原与中原的贸易断绝了,人民怨声载道,贵族们也不堪忍受,只好乞求朝廷开关通商,先是朝贡示好,后来,又献了一头狮子给朝廷。

因为逐水草而居的游牧民族以肉食为主,但仅仅有肉远远不够,他们也需要粮食、蔬菜和茶叶等植物性食物,而这些食物主要从农耕地区获取。其次是穿衣。农耕民族的棉、麻是他们必需的。再次,金属,尤其是铁,更是游牧者离不开的产品。没有铁,就无法制造铁锅,于是只能用陶器,这会使一日三餐的烹饪变得非常繁复,不仅耗时更多,而且陶器很容易摔坏,不便于在马背上携带。

这时候的嘉峪关,早已埋下了和平的种子,这个种子一旦发芽,就会长成参天大树,历史的车轮,任何人都阻止不了,只有和平的回归,才是应有之义。

永远的嘉峪关

20世纪初,我和阳飏、习习、人邻、古马在夜色中闯入嘉峪关,月色下的嘉峪关更加肃穆也更加温柔,引得作家、诗人们无限感叹,他们齐声说,要喝酒!然而,四野茫茫、雄关如银,哪来的酒?大家只好拧开矿泉水瓶,作豪饮状。后来,我写了很多首以《我在嘉峪关酿酒》为题的诗,不知道,这些诗,能不能成为酒,让人们在嘉峪关畅饮!再后来,我一直尝试用各种方式,让那些作家诗人朋友们用自己独到的智慧解读嘉峪关,这样的努力,对于一座声名赫赫的关口,有没有现实的裨益?我想,是有的。至少,它们是一缕阳光,能够照亮一座关城650多年来的阴影,在纯粹的亮色中,展示中国人的灵魂和气质!

河西锁钥,雄峙一隅,经无数烽火岿然不动;丝绸古道,闻名于世,历兴衰变故重新启程。

马蹄声声,牛羊咩叫,绿草茵茵,绿洲景美,在中华民族壮丽的风景中,我们看见了长城。

长城外,雪山高耸,溪流潺潺,牧歌悠悠,洁白的帐篷,成群的牛羊,奔驰的骏马,天苍苍,野茫茫,一派自在、美丽的景象。长城内,阡陌纵横,客舍连绵,柳色青青,春天的耕种,秋天的收获,到处洋溢着丰收的歌声。大道边,驼铃叮当,商贾云集,驿使飞驰……长城,保卫着各族人民幸福安宁的生活,多种文化的渗透和融合,促进了长城内外经济、文化的发展。

神秘的雄关,悠久的历史,灿烂的文化,美丽的城市。热情好客的嘉峪关人正敞开胸怀,以打造长城文化标志地为总领,欢迎八方来客体验长城文化,沐浴长城精神,补灵魂之钙!(下)

(原文刊登于《人文甘肃》第十辑)

网站首页

网站首页 数字报首页

数字报首页 上一期

上一期

上一篇

上一篇