一座中华民族的抗战丰碑——四行仓库

2025年07月28日

字数:3,343

版次:03

李笙清

在繁华的上海闹市区,有一座布满累累弹痕的六层建筑,灰色的墙面,一些脱落了水泥的地方裸露出青砖、红砖的颜色,有的墙体上还有不规则的裂隙和破洞,与周边现代建筑的格调显得极不协调。八十八年前,发生在这里的一场惊天地、泣鬼神的激烈战事,宛若黄浦江上的一朵浪花,至今仍拍打着岁月的江岸,“八百壮士”不怕牺牲、守卫国土的英雄壮举,在中国人民的抗日战争史上写下了光辉的篇章。

1937年10月下旬,淞沪会战上海市区的战斗进入尾声,中国军队开始撤离上海。10月26日夜里,固守闸北一线的中国军队第88师主力撤出闸北,262旅524团1营420余人在副团长谢晋元的带领下奉命坚守四行仓库,以牵制敌人,掩护大部队撤退。为了迷惑敌人,对外号称留守官兵有800人,这也是后来报纸、电台大力宣传“八百壮士坚守四行仓库”的由来。当时的上海市区大部分已被日军占领,四行仓库南邻苏州河,东面是英租界,日军只能从西北方向展开进攻,孤立无援的中国官兵靠着顽强的意志,依托坚固的建筑与日军浴血奋战。

2015年8月13日,即淞沪会战爆发78周年之际,上海四行仓库抗战纪念馆正式开馆,吸引了大量市民和游客前来参观、瞻仰,铭记抗战历史,缅怀抗日英烈。

纪念馆入口处的门楣上方,嵌有“盐业、金城、中南、大陆银行信托部上海分部仓库”等文字及英文“联合信托仓库”,许多观众正排队有序进入。

上海四行仓库抗战纪念馆的基本陈列由“血鏖淞沪”“坚守四行”“孤军抗争”“不朽丰碑”四个部分组成,基本涵盖了淞沪会战、四行仓库保卫战及战后抗争的全过程。陈列除了展出一些相关的抗战文物、文献、历史照片、烈士遗物,配上文字版面,还制作了很多油画、雕塑、微缩景像、沙盘模型和互动游戏,视频循环播放相关影视资料,另外还使用了大量的场景复原,来展示“八百壮士”视死如归、浴血奋战的英雄群体形象,十分引人注目。

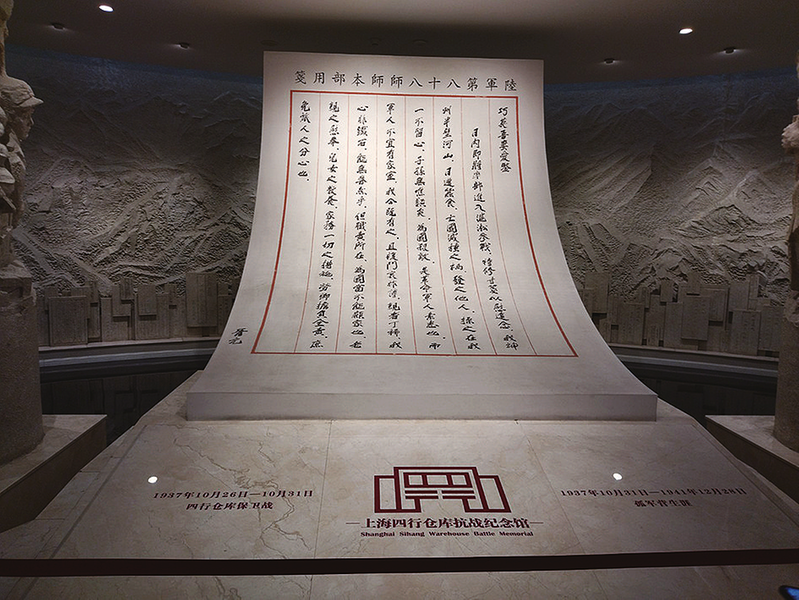

走进大楼,首先看到的是序厅,正对大门的位置竖立着谢晋元写给妻子的书信,两边的立柱上和后面的背景都是反映中华民族抗战主题的大型浮雕,下方由“八百壮士”遗书组成的长城图案格外醒目。

这封家书被设计成弧形的信笺状,白纸红框,上面的“陆军第八十八师师本部用笺”自右至左排列,下面的8个竖行长框内是简短的书信正文:“巧英吾妻爱鉴:日内即将率部进入沪淞参战,特修寸笺以慰远念。我神州半壁河山,日遭蚕食,亡国灭种之祸,发之他人,操之在我,一不留心,子孙无噍类矣。为国杀敌,是革命军人素志也,而军人不宜有家室,我今既有之,且复门衰祚薄,亲者丁稀,我心非铁石,能无眷然呼!但职责所在,为国当不能顾家也,老亲之慰奉,儿女之教养,家务一切之措施,劳卿担负全责,庶免旅人之分心也。”落款“晋元”二字在框外左下,没有注明日期,但从信中“日内即将率部进入沪淞参战”来看,这封信应该是写于淞沪会战爆发前夕,也有资料显示是写于1937年10月18日,即淞沪会战最艰难的时期,字里行间,浸透着这位抗战英烈的家国情怀,令人感动。

谢晋元与凌维诚(小名巧英)于1929年9月在汉口结婚,育有四个子女,夫妻感情甚好。1936年初,见上海抗战形势趋紧,谢晋元将怀有身孕的妻子和三个子女送到广东蕉岭老家,相约等抗战胜利后接她们回上海,没想到竟成为永别。谢晋元率孤军死守四行仓库的英勇事迹,极大地鼓舞了全国人民的抗战热情,被国民政府授予抗战最高荣誉奖章“青天白日勋章”,1941年4月24日遇害后,被国民政府追赠为陆军少将,当时参加追悼大会的吊唁民众达30万人。在展览大厅内,谢晋元将军的半身铜雕塑像高大伟岸,背后的版面上引用了1938年10月毛泽东在中共六中全会上的报告中涉及宣传“八百壮士”的一段文字:“一切宣传鼓动应顾到下述各方面。一方面利用已经产生并正在继续产生的民族革命典型(英勇抗战,为国捐躯,平型关,台儿庄,八百壮士……华侨爱国等等)向前线后方,国内国外,广为传播。”展柜中的一张便笺上,有谢晋元当时写下的一句话:“余一枪一弹决与倭寇周旋到底。”其忠勇报国的精神令人肃然起敬。

拾级而上,在二楼展厅,只见一面凹凸立体的墙上,镌刻着354名官兵的姓名、职务和军衔,他们都是“八百壮士”中的抗战英雄。墙面上有很多放大的黑白照片,每一张都体现出当时战场上的激烈程度。展柜里的展品很多,淞沪抗战的相关书籍,日军作战地图、军服,当时对四行仓库保卫战的各种报道,一顶中国守军所戴的德式钢盔上,被击穿的枪眼赫然在目。在一片窗户前,堆放着很多沙包和弹药箱,有些弹药箱的盖子是打开的,戴着钢盔的官兵们有的正在对外射击,有的在观察敌情,通过窗外的冲天火光,可见战事的紧张与胶着。另一处场景复原的是官兵们扛着沙包跑向窗口阵地,抢堵被日军炮弹炸裂的墙洞的情景,紧张中透露出训练有素的将士面对日军强攻从容迎战的一面。

在众多的场景复原中,有几处给我留下了深刻的印象:战斗间隙围在一起总结战斗经验的官兵们,每个人的眉宇间看不到丝毫的慌乱与沮丧;炊事班利用简陋的锅灶,为战士们准备着果腹的食品;官兵们毫不畏惧挺身而上,与翻窗进入的日军展开白刃战,进行殊死的搏斗;21岁的敢死队员陈树生全身挂满手榴弹,义无反顾地拉燃导火索,从高处向楼下的敌群跃去;墙角处,卫生兵正在为伤员包扎伤口;弹药箱旁,官兵们抱着赴死的决心,给亲人留下最后的遗书……每一处场景复原都配有相应的文字,介绍所要展示的内容。

四行仓库“八百壮士”孤军抗战的精神感动了无数国人,当时的新闻媒体进行了大篇幅的宣传报道,上海市民聚集在苏州河南岸,给“八百壮士”助威鼓劲;四行仓库的职工组织后援会,冒着炮火给“八百壮士”送来了大批捐募的药品、日用品和食物。10月29日凌晨,一面国旗在四行仓库的楼顶上升起,这是上海某校16岁的女童子军杨惠敏利用黑夜只身泅渡苏州河,不顾生命危险送进大楼的,极大地鼓舞了守军的抗战士气。在展厅的一处墙角,杨惠敏向大楼守军献旗的一幕也被制作成了生动的场景:杨惠敏穿着童子军夏季军服,背着遮阳挡雨的圆形大帽,长长的发辫垂于胸前,显得英姿飒爽,面对一名守军军官,双手托着一面旗帜。军官头戴钢盔,向杨惠敏举手行军礼,军容严整,目光坚毅。当时,守军还在楼顶举行了一个简短而庄严的升旗仪式。

在一块展板上,我看到这样一段内容,才知道原来“八百壮士”中,居然有数十人是来自湖北东南的蒲圻(今湖北赤壁市)和通城,展柜里展出的几张信纸上,有20世纪80年代通城县志编纂委员会手写的通城籍官兵58人名单。这让我想起在20世纪80年代的《武汉文史资料》上看到的一篇四行仓库守卫战亲历者和幸存者田际钿老兵的回忆文章。田际钿是湖北蒲圻人,1937年刚满20岁就应招到湖北保安第五团一营一连当兵,驻防湖北咸宁丁泗桥一带。七七事变发生后,第五团奉命调到武昌整训一星期,接着东调上海,整编到孙元良部88师262旅,大部分官兵编入524团,田际钿与50名老乡被扩充到524团一营一连。

1937年8月中旬,田际钿所在部队第一次参加的战斗是向日本海军陆战队司令部发起进攻,战斗极其惨烈,巷战达10天之久。9月30日,数十万日军在淞沪战场发起全面进攻,为避免腹背受敌全军覆没,中国军队主力全部撤至苏州河南岸阵地,524团参加了阻击日军掩护大部队撤退的战斗。10月26日深夜,该部开进四行仓库,立即投入紧张的战备,以麻袋装满黄豆、小麦、豌豆垒筑工事,设置路障。在一楼大门口建立重机枪阵地,由一营营长杨瑞符和重机枪连连长上官治标率领重机枪连和敢死队坚守;二楼配置轻机枪连,配有炸药包和手榴弹;三楼是步兵连,配有轻、重机枪组;楼顶上,配置了重机枪和高射机枪。在四天四夜的激战中,击退日军数十次的猖狂进攻,大楼前的日军遗尸累累,只能派搜索队趁黑夜来拖走。日军见久攻不下四行仓库,恼羞成怒,准备使用重炮摧毁仓库建筑,最后在各国领事的干预和调停下,“八百壮士”退出四行仓库,住进英租界的胶州公园。太平洋战争爆发后,上海租界被日军占领,“八百壮士”沦于日军手中,面对日伪军的威逼利诱,官兵们不屈不挠,绝食静坐,受尽磨难,守住了中国军人的民族气节。

参观完展览,走出四行仓库大楼,很多游客停留在大楼西侧的晋元纪念广场上,对着大楼拍照留念。看着大楼千疮百孔的墙体,看着原有的“四行信托部上海分部”仅存的7个残字,我仿佛看到了一座中华民族全民抗战的历史丰碑。缅怀英烈,激励后世;以史为鉴,共祈和平,这次的四行仓库之行,让我受到了一次心灵的洗礼。

网站首页

网站首页 数字报首页

数字报首页 上一期

上一期

上一篇

上一篇